Übergabe des Mahnmals "Denkmal für die Opfer der NS-Zeit

Die Übergabe des Mahnmals findet am Sonntag, den 26. Oktober 2025 ab 11 Uhr vor der Kirche in Geinsheim statt.

2025 jährt sich das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zum 80. Mal. Die Ideologie der Nationalsozialisten war geprägt von rassistischem Hass, insbesondere gegenüber der jüdischen Bevölkerung und von der Vorstellung eines sogenannten "arischen Herrenmenschen".

Auch in Geinsheim fielen Mitbewohner dieser menschenverachtenden Gesinnung zum Opfer. Mit dem Mahnmal soll an ihre Schicksale, ihr unermessliches Leid und den Verlust von Menschlichkeit erinnert werden.

Spendenaufruf für das Mahnmal

Mit diesem Flyer wurden Spenden für die Herstellung des Mahnmals durch den Bildhauer Bernhard Mathäss eingeworben:

Mahnmal für Deportierte Mitbürger aus Geinsheim

„Herausgerissen“

Die massive Steinplatte ca. 30 cm stark als Kruste eines Rohblockes mit natürlich abwechslungsreicher Oberfläche und Bearbeitungsspuren zeigt die Ästhetik des Unterschiedlichen. Der Stein ist durch Keillochbohrungen zerteilt und wieder zusammengesetzt, die Mitte fehlt.

Die fehlenden Steinstücke sind durch eine Glasscheibe ersetzt, die die Inschrift mit den Namen und Daten der Opfer trägt. Die Opfer waren keine homogene Gruppe, genauso wenig wie die restliche Bevölkerung. Es ist somit eine Absage an alle Theorien, die die Bevölkerung mit Rasse gleichsetzen wollen.

Auch die Außenkontur des Mahnmals zeigt Bruchstellen, die man aber auch gleichzeitig als Kontaktstellen zur Außenwelt oder zum benachbarten Stein sehen kann. Sie sollen sichtbar machen, dass keine Gemeinschaft – egal ob Dorf, Stadt, Konfession, Land oder Staat – ohne Verbindung nach außen ist. Immer gibt es Übergänge, Kontakte und Schnittmengen.

Einige Anmerkung zur Materialsymbolik:

Der gelbe Haardter Sandstein ist der bei uns anstehende Naturstein. Er steht also für Heimat und Ortsgebundenheit. Er ist einerseits ein Material, das sich in seiner Beständigkeit in unzähligen historischen Gebäuden bewiesen hat, andererseits ist es kein Stein, der die Unangreifbarkeit eines Granites ausstrahlt.

Bernhard Mathäss

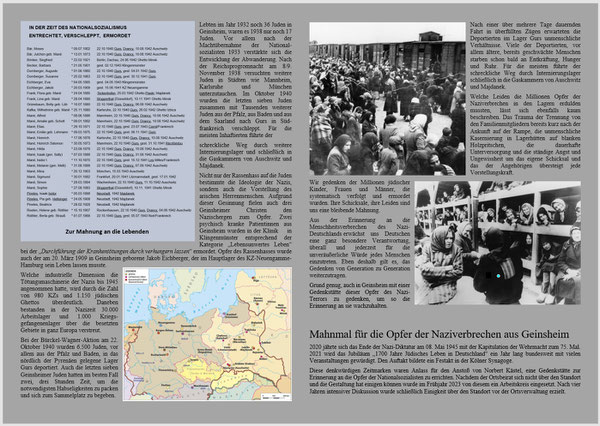

Namen der verschleppten und ermordeten 31 Mitbürger, die auf dem Mahnmal eingraviert wurden.

Zum bleibenden Andenken an die Opfer der Naziverbrechen aus Geinsheim, die verschleppt und ermordet wurden

Bär, Moses * 09.07.1902 22.10.1940 Gurs, Drancy, 10.08.1942 Auschwitz

Bär, Julchen geb. Mané * 13.01.1873 22.10.1940 Gurs, Drancy, 10.08.1942 Auschwitz

Brinker, Siegfried * 22.02.1921 24.06.1942 Ghetto Minsk

Becker, Barbara * 21.05.1901 02.12.1943 gest. Klingenmünster

Dornberger, Auguste * 01.08.1860 22.10.1940 Gurs, gest. 04.01.1942 Gurs

Dornberger, Susanne * 25.02.1863 22.10.1940 Gurs, gest. 30.12.1941 Gurs

Eichberger, Eva * 04.05.1885 04.05.1943 gest. Klingenmünster.

Eichberger, Jakob * 20.03.1909 15.06.1941 gest. KZ Neuengamme

Frank, Flora geb. Mané * 24.04.1885 25.03.1942 Ghetto Piaski, Majdanek

Frank, Lina geb. Mané * 28.04.1890 10.11.1941 Ghetto Minsk

Grünebaum, Betty geb. Löb * 10.07.1880 22.10.1940 Gurs, Drancy, 06.08.1942 Auschwitz

Kafka, Wilhelmine geb. Mané * 25.11.1880 22.10.1940 Gurs, 26.02.1942 Ghetto Izbica

Mané, Alfred * 08.06.1886 22.10.1940 Gurs, Drancy, 10.08.1942 Auschwitz

Mané, Amalie geb. Schott * 09.01.1892 22.10.1940 Gurs, Drancy, 10.08.1942 Auschwitz

Mané, Elias * 29.10.1871 22.10.1940 Gurs, gest. 23.07.1943 Cornil/Frankreich

Mané, Emilie geb. Lehmann * 09.03.1875 22.10.1940 Gurs, gest. 06.11.1941 Gurs

Mané, Heinrich * 17.06.1878 22.10.1940 Gurs, Drancy, 10.08.1942 Auschwitz

Mané, Heinrich Salomon * 30.05.1873 22.10.1940 Gurs, gest. 31.10.1941 Récébédou/Frankreich

Mané, Hilda * 23.09.1879 22.10.1940 Gurs, Drancy, 10.08.1942 Auschwitz.

Mané, Isaak (gen. Sally) * 07.03.1888 22.10.1940 Gurs, Drancy, 31.08.1942 Auschwitz

Mané, Isidor I. * 11.10.1870 22.10.1940 Gurs, gest. 15.12.1941 Les Milles/Frankreich

Mané, Melanie (gen. Melli) * 31.08.1899 22.10.1940 Gurs, Drancy, 07.09.1942 Auschwitz

Mané, Mina * 20.12.1903 15.03.1943 Auschwitz

Mané, Sigmund * 30.01.1882 20.01.1941 Litzmannstadt, 17.01.1942 Ghetto L.

Mané, Simon * 29.03.1894 22.10.1940 Gurs, 11.10.1942 Auschwitz

Mané, Sophie * 27.08.1883 10.11. 1941 Ghetto Minsk

Pineles, Isaak Isidor * 05.03.1898 1942 Majdanek

Pineles, Pia geb. Hellsinger * 24.05.1908 1942 Majdanek

Pineles, Beatrice * 28.02.1928 1942 Majdanek

Roelen, Helene geb. Röthler * 15.10.1907 22.10.1940 Gurs, Drancy, 04.09.1942 Auschwitz

Röthler, Berta geb. Strauß * 01.07.1868 22.10.1940 Gurs, gest. 05.07.1943 Noé/Frankreich

Informationen zum Bethaus und zur Synagoge der Geinsheimer Juden

Vor 1808 war in Geinsheim bereits ein Bethaus vorhanden. 1833 bestand der Wunsch, das Bethaus zu erneuern und zu erweitern. Nach dem Urkataster der Gemeinde Geinsheim aus dem Jahre 1839 befand sich das Grundstück mit dem Bethaus in der Unterdorfgasse 100b. Es handelte sich dabei um einen Betraum und ein Zimmer.

1865 erwarb die israelitische Kultusgemeinde in der Ortsmitte ein Grundstück für einen Synagogenneubau. Die Synagoge, ein Fachwerkgebäude mit Holzbogenrundfenstern und Sternenhimmel, dürfte um 1865 errichtet worden sein. Schon 1899 war das Gebäude sanierungsbedürftig. In den Jahren 1902 und 1912 bis 1918 flossen stattliche Zuschüsse zur Reparatur der Synagoge.

In den Morgenstunden des 10. November 1938 wurde die Synagoge geschändet und geplündert. 1940/1941 wurde sie für 1000 Reichsmark an die Gemeinde Geinsheim verkauft. Während des Krieges diente das Gebäude als Unterkunft für Zwangsarbeiter. Die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz hat das durch Restitution zurückerhaltene Gebäude in den 1970er Jahren an Privat verkauft. 1984 wurde die Synagoge abgerissen. Auf dem Platz steht heute ein Wohnhaus (Gäustraße 22).

Quelle: Heidingsfelder 1884, S. 50; Führer 1932, S. 309; Israel und wir 1966, S. 298; Zacharias, Sylvia 1988, S. 91

Personenbeschreibungen

Zwischen 1933 und 1945 wurden von Geinsheimern folgende Mitmenschen denunziert, verraten, bestohlen, misshandelt und/oder an die NS-Maschinerie übergeben:

Becker, Barbara

geb. 21.5.1901 in Geinsheim. Am 2.12.1943 wurde sie im Rahmen der „Euthanasie“ in der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster ermordet.

Brinker, Siegfried

geb. 22.2.1921 in Geinsheim. Als Geinsheimer Schulkind lebte er bei seiner Großmutter Berta Röthler. Siegfried zog zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Berlin. Er wurde am 26.6.1942 im Vernichtungslager Maly Trostinec ermordet. Ein Klassenfoto von 1931 befindet sich hier.

Eichberger, Eva

geb. 4.5.1885 in Geinsheim, wurde am 4.5.1943 – an ihrem 58. Geburtstag – im Rahmen der „Euthanasie“ in der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster ermordet.

Ein Bild von ihr von ca. 1895 findet sich hier.

Eichberger, Jakob

geb. 20.3.1909 in Geinsheim, starb am 15. Juni 1941 im Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Seine Ermordung steht in Verbindung mit der sozialrassistischen Verfolgung.

Grünebaum, Betty geb. Löb

geb. am 10.07.1880 in Geinsheim. Betty wurde im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion vermutlich zuhause in Geinsheim abgeholt und von der Pfalz aus nach Gurs deportiert. Im August 1942 wurde sie über Drancy in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Wahrscheinlich ist sie kurz nach ihrer Ankunft am selben Tag ermordet worden.

Mané, Alfred

geb. 8.6.1886 in Geinsheim und am 10.08.1942 in Auschwitz gestorben.

Mane‘, Amalie geb. Schott

geb. 9.1.1892 in Pfaffen-Beerfurth (Hessen)

Das Ehepaar Mané zog 1938 nach der Reichsprogromnacht, in der Alfred von Nazis misshandelt wurde, von Geinsheim nach Mannheim. Am 22.10.1940 wurden Alfred und Amalie im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion von Mannheim aus nach Gurs deportiert. Im August 1942 folgte die Deportation über das Sammellager Drancy nach Auschwitz. Wahrscheinlich sind sie kurz nach ihrer Ankunft am selben Tag ermordet worden.

Mané, Elias

geb. 29.10.1871 in Geinsheim. Am 22.10.1940 im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion vermutlich zuhause in Geinsheim abgeholt und von der Pfalz aus über 1366 km ins Internierungslager Gurs deportiert. Elias starb am 23.7.1943 in Cornil (Frankreich).

Mané, Hildegard (Hilda)

geb. 23.09.1879 in Geinsheim. Am 22.10.1940 im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion vermutlich zuhause in Geinsheim abgeholt und von der Pfalz aus nach Gurs deportiert. Im August 1942 Deportation über Drancy nach Auschwitz. Wahrscheinlich ist sie kurz nach ihrer Ankunft am selben Tag ermordet worden.

Mané, Isidor I

geb. 11.10.1870 in Geinsheim und am 15.12.1941 in Les Milles/Frankreich gestorben.

Emilie geb. Lehmann

geb. 9.3.1875 in Gommersheim mit Tochter

Melanie (Melli)

geb. 31.8.1899 in Geinsheim.

Am 22.10.1940 wurde die Familie im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion von Mannheim aus nach Gurs deportiert. Emilie starb dort am 6.11.1941. Isidor verstarb entweder am 14.12.1941 in Gurs oder am 15.12.1941 in Les Milles. Möglicherweise starb er während der Deportation nach Les Milles.

Melli wurde von Gurs aus ins Internierungslager nach Les Milles deportiert. Von dort brachte man sie ins Sammellager Drancy, um am 7.9.42 über 1490km nach Auschwitz deportiert zu werden. Wahrscheinlich ist sie kurz nach ihrer Ankunft am selben Tag ermordet worden.

Mané, Mina

geb. 20.12.1903 in Geinsheim. Mina besaß ein Wollwarengeschäft und war noch im Telefonbuch von 1935/36 vermerkt. Man kann vermuten, dass auch sie nach der Reichspogromnacht den Ort verließ, weil auch ihr Geschäft sicherlich zerstört wurde. Danach verzog sie nach Mannheim und 1939 nach München. Sie arbeitete dort als Heimgehilfin. Sie wurde am 13.3.1943 deportiert aus München mit der "Welle V". Vermutlich wurde sie am 15.3.1943 in Auschwitz ermordet. Auf der Meldekarte ihres Vaters Isidor II. wurde sie am 31.12.1945 für tot erklärt. Mina im Gedenkbuch München.

Pineles Isidor

geb. im März 1898 in Majdan/Galizien (von ihm liegen mehrere ungenaue Geburtsdaten vor)

Pia geb. Hellsinger

geb. 24.5.1908 in Beitsch/Schlesien mit

Tochter Beatrice (Beate)

geb. 28.2.1928 in Ludwigshafen.

Wann die Familie nach Geinsheim zog, ist nicht bekannt. Nach 1936 zog die Familie nach Neustadt, zum einen musste Tochter Beate dort die Judenschule besuchen, zum anderen war das Auskommen des als Vorbeter tätigen Isidors vermutlich nicht mehr gesichert. Noch vor September 1939 folgte der Umzug zumindest von Isidor ins hessische Gudensberg. 1939 wurde die Familie als „Ostjuden“ ausgewiesen. Sie lebten erst in Krakau und wurden dann am 17.2.1941 nach Lublin transportiert. Die Familie wurde im Vernichtungslager Majdanek ermordet.

Roelen, Helene geb. Röthler

geb. 15.10.1907 in Geinsheim o. Kaiserslautern. 1938 heiratete sie Jacob Roelen und zog nach Rockenhausen. Dort wurde im Mai 1939 ihr Sohn geboren. Die Familie wurde im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion nach Gurs deportiert. Am 1.9.1942 wurden sie nach Drancy deportiert und am 4.9.1942 in das Vernichtungslager Auschwitz. Vermutlich wurden sie am selben Tag ermordet. Ihr Sohn konnte gerettet werden.

Röthler, Berta geb. Strauß

geb. 1.7.1868 in Kaiserslautern. Ihr Ehemann Leopold war ab 1909 Religionslehrer in Geinsheim. Am 22.10.1940 wurde Berta Röthler im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion vermutlich zuhause in Geinsheim abgeholt und von der Pfalz aus nach Gurs deportiert. Zwischen dem 17. und 28. Februar 1941 wurden etwa 600 deutsche Juden und Jüdinnen von dort aus ins Internierungslager für Alte und Kranke in Noé transportiert. Wahrscheinlich war sie eine davon. Sie

strb im Internierungslager é am 5.7.1943.

Weitere Personen mit Bezug zu Geinsheim

Bär, Julchen geb. Mané

geb. 13.1.1872 in Geinsheim. Julchen heiratete 1901 den aus Strümpfelbrunn (Baden-Württemberg) stammenden Salomon Bär und lebte mit diesem in Strümpfelbrunn. Das Ehepaar sowie der 1902 geborene und in Mannheim lebende Sohn Moses wurden im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion nach Gurs deportiert, wo Salomon verstarb. Julchen und ihr Sohn wurden in Auschwitz ermordet.

Dornberger, Auguste

geb. 1. August 1860 in Geinsheim und ihre Schwester

Dornberger, Susanne

geb. 25.2.1863 in Geinsheim zogen mit ihren Eltern und ihrer Schwester Johanna (1865-1934) noch in ihrer Kindheit nach Heßheim (bei Frankenthal). Im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion wurden beide nach Gurs deportiert, wo Johanna am 30.12.1941 und Auguste am 4.1.1942 starben.

Frank, Flora geb. Mané

geb. 24.4.1885 in Geinsheim. Nach der Heirat mit Friedrich Julius Frank lebte sie in Sickenhofen (bei Darmstadt). Dort wurden 1922 und 1926 die beiden Söhne geboren. Die Familie wurde am 25.3.1942 ins Ghetto Piaski verschleppt. Niemand aus der Familie überlebte.

Frank, Lina geb. Mané

geb. 28.4.1980 in Geinsheim, lebte mit ihrem aus Sickenhofen (bei Darmstadt) stammendem Mann Simon in Wuppertal. Dort wurde auch 1922 der gemeinsame Sohn geboren. Das Ehepaar wurde am 10.11.1941 in das Ghetto Minsk deportiert. Lina und Simon überlebten die Shoah nicht.

Kafka, Wilhelmine geb. Mané

geb. 25.11.1880 in Geinsheim, lebte mit ihrem Ehemann Salomon erst in Karlsruhe später in Mannheim. Wilhelmine wurde am 26.4.1942 von Stuttgart aus ins Ghetto Izbica deportiert. Sie wurde im Vernichtungslager Majdanek oder Belzec ermordet.

Mané, Heinrich

geb. 17.06.1878 in Geinsheim, lebte mit seiner Frau Paula geb. Gerst in Karlsruhe. Am 22.10.1940 wurden Heinrich und Paula im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion von Karlsruhe nach Gurs deportiert. Von dort wurden sie im August 1942 über das Sammellager Drancy nach Auschwitz verschleppt. Er und seine Frau wurden dort ermordet.

Mané, Heinrich Salomon

geb. 30.5.1873 in Geinsheim, lebte in Mannheim. Am 22.10.1940 wurde Heinrich Salomon im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion von Mannheim aus ins Internierungslager Gurs deportiert. Von dort kam er ins Internierungslager Récébédou, wo er am 31.10.1941 starb.

Mané, Isaak (Sally)

geb. 7.3.1888 in Geinsheim, lebte mit seiner Frau Hedwig geb. Reis und dem 1923 in Bad Dürkheim geborenen Sohn in Bad Dürkheim. Am 22.10.1940 wurde die Familie im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion von Bad Dürkheim aus ins Internierungslager Gurs deportiert. Von dort wurden sie im August 1942 vermutlich über Drancy nach Auschwitz deportiert. Wahrscheinlich sind sie kurz nach ihrer Ankunft am selben Tag ermordet worden.

Mané, Sigmund

geb. 30.1.1882 in Geinsheim, lebte in Frankfurt am Main. Er wurde von Frankfurt in das Ghetto Litzmannstadt (Lodz) deportiert. Sigmund starb dort laut Unterlagen an Entkräftung am 17.1.1942.

Mané, Simon

geb. 29.3.1894 Geinsheim, lebte mit seiner Frau Helene geb. Herzberger in Wachenheim, wo auch die gemeinsamen Kinder 1929 und 1931 geboren wurden. Am 22.10.1940 wurden Simon und Helene im Rahmen der Bürckel-Wagner-Aktion von Wachenheim ins Internierungslager Gurs deportiert. Im August 1942 folgte die Deportation über Drancy nach Auschwitz. Zum 4.9. wurde Helene und zum 11.10.1942 Simon für tot erklärt.

Schwab, Sophie geb. Mané

geb. 27.8.1883 in Geinsheim, lebte mit ihrem Mann in Wuppertal. Sie wurde von Düsseldorf aus am 10.11.1941 nach Minsk deportiert. Sie überlebte die Shoah nicht.

Zur Geschichte der jüdischen GemeindeText

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english version)

In Geinsheim bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Seit 1723 werden Juden am Ort genannt, namentlich 1742 ein "Jud

Hench". 1754 gab es vier jüdische Haushaltungen, 1787/88 35 jüdische Einwohner.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie folgt: 1801 31 jüdische Einwohner (4,5 % der Gesamteinwohnerschaft), 1806 39, 1808 47 (5,9 %), 1825 56

(5.0 %), 1836 74,, 1848 94 (in 18 Familien), 1851 108, 1861/84 zwischen 80 und 84, 1875 75 (von insgesamt 1.502), 1885 62, 1895 42, 1900 46, 1907 49.

1809/10 werden an jüdischen Haushaltsvorständen genannt: David Arent (Metzger), Henri Hené, Joseph Mann, Simon Marchal, Charles Marschalck (Metzger), David Mayer, Henri Mayer.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule und ein rituelles Bad (seit 1874 in einem "Badhaus", vermutlich neben der Synagoge). Die Toten der Gemeinde wurden auf

dem jüdischen Friedhof in Haßloch beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war

ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Frankenthal.

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde , waren die Gemeindevorsteher Jakob Mane I, Leo Mane und Julius Mane. Als Religionslehrer, Kantor und Schochet war Leopold Röthler in der Gemeinde

tätig. Er erteilte auch den Unterricht auch in Gommersheim. In Geinsheim hatte er acht Kinder an der Religionsschule der Gemeinde zu unterrichten, weitere vier Kinder erhielten den

Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen. 1932 waren die Gemeindevorsteher Leo Mané (1. Vors.), Alfred Mané (2. Vors.) und Hans Bender (Beisitzer). Im Schuljahr 1931/32 erhielten

noch zwei Kinder der Gemeinde Religionsunterricht.

1933 lebten noch 30 jüdische Personen in Geinsheim. In den folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1938 wurden noch 20 jüdische Personen gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge geschändet und

demoliert (s.u.). Die letzten sieben jüdischen Einwohner wurden im Oktober 1940 in das Konzentrationslager Gurs in Südfrankreich deportiert.

Von den in Geinsheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches - Opfer der Verfolgung der Juden unter

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Julchen Bär geb. Mane (1873), Moses Bär (1902), Siegfried

Brinker (1921), Auguste Dornberger (1860; Foto des Grabsteines in Gurs siehe unten), Susanna Dornberger (1864), Flora Frank geb. Mane (1885), Lina Frank geb. Mane (1890), Rosalie Fuchs

geb. Kahn (1873), Betty Grünebaum geb. Loeb (1880), Auguste Grünewald geb. May (1883), Wilhelmine Kafka geb. Mané (1880), Hermine Kahn geb. May (1875), Joseph Kahn (1861), Hedwig Kaufmann geb.

May (1896), Isidor Maas (1876), Elias Mane (1871), Emilie Mane geb. Lehmann (1875. Foto des Grabsteines in Gurs siehe unten), Heinrich Mané (1873), Heinrich Mané (1878), Hilda Mane (1879),

Isidor Mané (1899), Melanie (Melli) Mane (1865), Mina Mane (1865), Mina Mane (1903), Sally Mané (1888), Sigmund Mane (1882), Simon Mané (1894), Sophie Mane (1883), Mathilde Marx (1873), Isaac

Pineles (1898), Bertha Röthler geb. Strauß (1868), Johanna Rothschild geb. Marx (1868), Thekla Samuel geb. Hene (1882), Siegmund Strauss (1869).

Zu Geschichte und Schicksal von Wilhelmine Kafka geb. Mané siehe Seite im "Gedenkbuch für die Karlsruher

Juden".

Berichte aus der Geschichte der jüdischen

Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1875 / 1879 (Anzeige des Stelleninhabers)/ 1889 / 1891 / 1892 / 1893 /

1894

Die Ausschreibung

erfolgte ab 1891 gemeinsam für Geinsheim und Gommersheim.

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Dezember 1875: "In der israelitischen Gemeinde Geinsheim (Rheinpfalz) ist die Stelle eines Religionslehrers, der zugleich Chasan und Schochet sein soll, vakant. Gehalt 300 Gulden, Nebeneinkünfte 100 Gulden, nebst freier Wohnung. Meldungen sind zu richten an Isaak Héne, Vorstand." |

|

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

23. April 1879: "Religionslehrer, Chasan (Vorbeter) und Schochet. Stelle-Gesuch. Ein Religionslehrer, gebildeter Kantor, tüchtiger Schochet,

welcher die besten Zeugnisse besitzt, sucht zum 1. Juni dieses Jahres eine dauernde Stelle (verheiratet, 28 Jahre alt), am liebsten als Schochet und Chasan in einer größeren

Gemeinde. Derselbe ist auch ein tüchtiger Prediger. |

|

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

28. Februar 1889: "Lehrerstelle. |

|

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.

Januar 1891: "Die Religionslehrer-, Schächter- und Vorbeterstelle soll mit einem verheirateten Lehrer besetzt werden. Fester Gehalt 550 Mark. Nebenverdienste 350 Mark nebst

freier Wohnung. Antritt sofort. Bewerber wollen sich an die unterfertigten Vorstände wenden. |

|

|

|

Anzeige in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1892: "Geinsheim - Gommersheim (bayrische Rheinpfalz). |

|

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

11. Mai 1893: "Die in Erledigung gekommene Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Geinsheim-Gommersheim in der Rheinpfalz wir mit folgenden Bezügen zur Bewerbung

ausgeschrieben: 1. Fixumgehalt ... 550 Mark. 2. Kasualien ... 400 Mark 3. Brandentschädiguzng ... 40 Mark Summa 990 Mark. |

|

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9.

November 1893: "Wiederbesetzung der Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Gommersheim, Bezirksamts Landau. |

|

|

|

Anzeige in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1894: |

Zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Erinnerung an die Deportation in das südfranzösische Internierungslager Gurs im Oktober 1940 -

Foto des Grabsteines für Auguste Dornberger in Gurs

Grabstein für Emilie Manes geb. Lehmann in Gurs

|

Grabstein im Friedhof des ehemaligen

Internierungslagers Gurs für |

Zur Geschichte der Synagoge

Spätestens 1808 war ein Betraum vorhanden, was aus einem

Schreiben der Geinsheimer Juden an den Rabbiner aus Altdorf hervorgeht. Sie bedauerten damals, keinen Vorbeter in ihrer

"Schule" zu haben. 1833 gehörte der "Schulsaal" (vielleicht identisch mit dem 1808 genannten) den Gemeindegliedern Heinrich Marschall und Heinrich Mayer. In diesem Jahr wurde er mit einem

weiteren Zimmer von der jüdischen Gemeinde für 330 Gulden gekauft, damit ein erweiterter Betsaal eingerichtet werden konnte. Das Gebäude mit dem Betsaal war in der Unterdorfgasse. Beim Umbau

hatte die jüdische Gemeinde einen separaten Zugang an der rückwärtigen Hauswand zu erstellen (eine "Stiege mit Gallerie").

1865 war das Gebäude mit dem bisherigen Betsaal baufällig geworden. Die Gemeinde beschloss die Neueinrichtung eines jüdischen Gemeindezentrums an der damaligen Hauptstraße. Im neugebauten

(?) zweigeschossigen Fachwerkhaus befand sich außer der Synagoge die Wohnung des Lehrers und die Schule. In den folgenden Jahrzehnten waren immer wieder Reparaturen nötig (1899 und in der

Folgezeit). Der Betsaal hatte zuletzt 40 Männer- und 25 Frauensitze.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch Nationalsozialisten überfallen und geplündert. Die Inneneinrichtung wurde zerstört; am Gebäude entstanden äußerlich nur geringe Schäden.

1940/41 kaufte die Gemeinde das Anwesen für 1.000 RM, ohne jedoch die Summe zu begleichen. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden in der ehemaligen Synagoge zunächst polnische

Zwangsarbeiter untergebracht, dann italienische Soldaten, die auf Seiten der Wehrmacht eingesetzt waren.

1947 wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt, um das Gebäude als Wohnhaus verwenden zu könnten. Um 1950 wurde das Gebäude der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz rückübertragen.

Diese verkaufte es um 1970 an Privatleute, von denen das baufällig gewordene Gebäude 1983 abgebrochen wurde, um an seiner Stelle einen Neubau zu errichten.

Adresse/Standort der Synagoge:

Betraum bis 1865: Unterdorfgasse Nr. 100b; Synagoge nach 1865 in der Gäustraße 22 (ehem. Hauptstraße Gebäude Nr. 219)

Fotos

(Foto von 1983 bei O. Weber s. Lit. S. 80 mit Quelle: Westrich

s. Lit.)

|

Die ehemalige

Synagoge |

|

|

|

|

Im vorderen Gebäudeteil war

die |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die in Geinsheim

verstorbenen |

|

|

|

|

Grabstein für Susanna Mayer

von |

|

|

|

|

|

|

|

Literatur:

|

|

Alfred Hans Kuby (Hrsg.): Pfälzisches Judentum gestern und heute. Beiträge zur Regionalgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 1992. |

|

|

Claus-Peter Westrich: Juden in Geinsheim/Pfalz. In: Geinsheim in der Pfalz. Beiträge aus Vergangenheit und Gegenwart eines Gäusdorfes. Neustadt a.d.W. 1988 S. 249-257. |

|

|

Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005. S. 75.80 (mit weiteren Literatur- und Quellenangaben). |

|

|

Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Mainz 2005. S. 285-286 (mit weiteren Literaturangaben). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the Holocaust".

First published in 2001 by NEW YORK

UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001

by Yad Vashem

Jerusalem, Israel.

Geinsheim Palatinate. The Jewish population was 31 in the early 19th century and 55 in 1821. In 1848, the Jewish population reached a peak of 94 (18 families), with 13 breadwinners engaged in trade, two in farming, and three working as farmer-merchants. A synagogue was erected in the second half of the 19th century. The Jewish population dropped to 75 (total 1.502) in 1875, 46 in 1900, and 30 in 1932. Fifteen Jews remained in May 1939. Half left the village and the last seven were deported to the Gurs concentration camp on 22 October 1940, six perishing.

Verein für Heimatpflege Geinsheim e.V.

Verein für Heimatpflege Geinsheim e.V.